資料・政策

雇用・労働

2022/08/16

男女「生涯賃金」格差1億円近くに 大企業ほど大きく

男女間格差も問題です。厚労省「毎月勤労統計」によると1997年の月平均現金給与総額の男女差は26万4千円。男性の賃金低下もあって2020年には約20万円に縮まりますが、それでも年間240万円で40年勤続の場合で男女格差は約1億円です。

男女間格差も問題です。厚労省「毎月勤労統計」によると1997年の月平均現金給与総額の男女差は26万4千円。男性の賃金低下もあって2020年には約20万円に縮まりますが、それでも年間240万円で40年勤続の場合で男女格差は約1億円です。

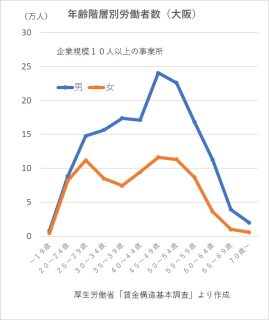

「賃金構造基本統計」(厚労省)という統計もあり、年齢階層(5歳)ごとの賃金などが分かります。それによると、男性の賃金は60歳頃まで増えますが、女性は30歳頃から頭打ちに。また、20~64歳の「生涯賃金」の差を計算すると企業規模が大きいほど男女間格差は大きく、常用労働者10~99人規模の企 業では4948万円、1000人以上だと8072億円に広がります。

業では4948万円、1000人以上だと8072億円に広がります。

男性の方が賃金が多いのは、労働時間が長いとの指摘がありますが、1時間当たりの賃金格差は、2020年の統計で900円を超えています。

育児・家事負担は女性に

年齢階層別の労働者数をみると、女性には35~39歳を底とする「M字カーブ」が現れます。20~24歳までは男女ほぼ同数なのに、20歳後半頃から女性の労働者数が減り始め、子育てが一段落したころに復職・再就職しているためとみられます。(PDFデータはここから)

DATAおおさか-2 2022年8月16日

2022/08/3

DATAおおさか 消費増税後年間86万円下落 大阪の勤労者賃金

大阪の勤労者賃金は今年5月まで4カ月連続前年度実質減。急激な4年前と比べてもマイナス2.3ポイントで、急激な物価高のなか、暮らしは厳しさを増しています。

97年の消費税増税後、98年をピークに大阪の賃金(従業者規模5人以上の事業所)は、年間にして86万円も下落。賃金アップ、消費税減税が急務です。

2021/05/7

新型コロナ感染拡大 女性の雇用に大きな影響 2020年労働力調査より

休業者が急増

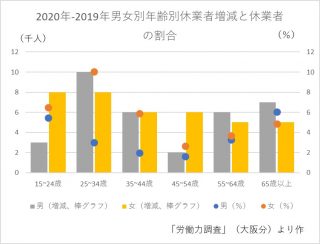

新型コロナウイルスの感染拡大による雇用への影響は、大阪でも深刻です。総務省の「労働力調査」の大阪府分のデータによると、男女とも就業者のうち、休業者が急増しています。労働力調査では、就業者の内訳は従業者と休業者で、実際には業務について

いませんが、失業者にも、非労働力人口にも含まれません。

2020年のデータをみると、男性の就業者は前年に比べ1万7千人増えていますが休業者も3万5千人増えています。就業者から休業者を引いた実際の就労者は1万8千人減。同様に女性の就業者は9千人増です

が、休業者は3万7千人増で、実際の就労者は2万8千人減となっています。

就業者に占める休業者の割合は、男性3.1%、女性5.4%で、ともに前年より大きく伸びています。特に女性の25歳~34歳では1割を超え、10人に1人が休業している状況です。

実際の就労者数は、2019年の場 合、前年より男性5万3千人増、女性9万4千人増です。一転減少に転じた2020年は、新型コロナウイルス感染拡大が大きく影響していると考えられます。

合、前年より男性5万3千人増、女性9万4千人増です。一転減少に転じた2020年は、新型コロナウイルス感染拡大が大きく影響していると考えられます。

非正規労働者が減少

非正規雇用は男性で3万人減、女性で1万7千人減りました。正規雇用は男性で5万3千人増、女性で4万人増となっています。女性の正規労働者の増加傾向は2020年も続きましたが、同じく増加傾向にあった非正規雇用が減少に転じ、非正規雇用が雇用の調整弁となっていることがうかがえ ます。非正規雇用の割合が高い女性が、より大きな影響を受けています。

ます。非正規雇用の割合が高い女性が、より大きな影響を受けています。

業種別では医療、福祉で増加

職業別に見てみると、男性では、「運輸業、郵便業」、「教育、学習支援業」、金融業、保険業」で減少。「建設業」「医療、福祉」、「情報通信業」で増となっています。

女性では、「教育、学習支援業」、「宿泊業、飲食サービス」、「生活関連サービス」で減。「医療、福祉」、「製造業」で増えています。男 女とも新型コロナ禍で人手不足になっている業種が雇用の受け皿になっているようです。

女とも新型コロナ禍で人手不足になっている業種が雇用の受け皿になっているようです。

新型コロナの影響を受けている事業者への支援とともに、離職、休業を余儀なくされた人への所得保障が急がれます。そして、非正規雇用、女性の雇用のいっそうの安定が求められます。

2011/11/13

経済効果は10倍~20倍!!

大阪で99.6%を占める中小企業を元気にするには、仕事起こしが大切。住宅耐震工事や高齢者用のリフォーム工事は地元の業者に仕事が発注され、経済効果が抜群です。昨年の調査でも、10倍から24倍の経済効果が示されています。

経済効果抜群の住宅リフォーム制度

全国で175の自治体で実施。(2010年11月30日現在。全国商工団体連合会調べ)

|

自治体名 |

助成額 |

仕事量 |

経済効果 |

|

近江八幡市 |

7200万円 |

13億円 |

18倍 |

|

明石市 |

1600万円 |

1億7500万円 |

11倍 |

|

蒲郡市 |

3400万円 |

5億9600万円 |

17倍 |

|

宮古市 |

2億3970万円 |

10億7935万円 |

4.5倍 |

|

埼玉県 |

1億1300万円 |

20億3100万円 |

18倍 |

|

秋田県 |

19億9630万円 |

470億円 |

24倍 |